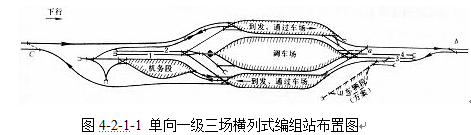

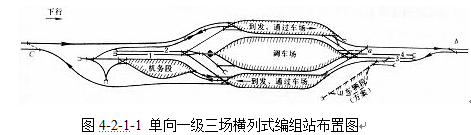

1.简述单向一级三场横列式编组站布置图的布置特点、优缺点和适用条件。

[查看答案与解析]

(1)设备布置特点

单向一级三场横列式编组站布置图的基本特征是上、下行到发场并列在共用调车场的两侧。与横列式区段站(一级二场)相比,其布置特点如下:

(1) 正线外包,消除了横列式区段站图形的客、货交叉。

(2) 两到发场分设在调车场两侧,可以使用3~4条牵出线,故比一级二场具有较大的解编能力,同时避免了列车到发与车列牵出转线作业进路间的交叉。

(3) 机务段设在接发列车较多方向的到发场出口咽喉处,以方便该方向列车本务机及时出入段,另一方向列车的本务机车需经机走线由机务段另一端出入段。这样,可减少机车出入段与其它作业进路的交叉干扰,并使各方向机车在站内的总走行距离最小。

(4) 车辆段设在调车场尾部正线外侧,便于利用尾部调机取送检修车。站修所一般设在调车场外侧的线路上。

(5) 调车场头尾各设两条牵出线,驼峰的位置应根据主要改编车流方向、地形、风向以及进一步发展条件确定。

(6) 两到发场与调车场之间通过四条场间联络线连接。

(7) 上、下行通过车场设在到发场外侧,无改编中转列车接发与改编列车转线互不干扰,且与尾部牵出线连通,便于进行成组甩挂和坐编作业。

(2)单向一级三场编组站布置图的优缺点分析

单向一级三场横列式编组站克服了横列式区段站存在的客货交叉、货调交叉、解编能力低等缺点,具有站坪长度短、工程费用少、车场较少、管理方便和通过列车成组甩挂作业灵活等优点。但该图形也存在较大缺点。

(1) 解体牵出困难

调车场位于两到发场之间,整个站场短而宽。由于驼峰峰高的要求,使峰前牵出线与到发场两者标高相差较大,因而场间联络线既有小半径曲线,又有较大坡度。当牵引定数较大时,向驼峰牵出线牵出较为困难。加之调车机车牵引力一般较小,当气候条件较差时,甚至需分两次牵出或头尾同时牵出解体,极大地降低了改编能力。

(2) 改编车流折返走行严重

由于到发场与调车场之间的牵出和转线存在折返行程,增加了车辆在站作业的中转时间和调机行程。

(3) 能力不能充分发挥

这是横列式编组站的固有缺点。由于改编列车分别在两侧到发场上接发,解编作业分别由上、下行两侧相应的牵出线担任,设备的互换性较差,当上、下行车流不均衡时,两侧的调机和牵出线会出现忙闲不均的现象,从而影响改编能力的发挥。

(4) 改编能力较低

单向一级三场编组站图形的改编能力虽然较横列式区段站有所提高,但由于存在牵出和转线作业过程的折返走行,其改编能力比混合式和纵列式编组站均低。

(3)适用范围

单向一级三场编组站图形适用于双方向改编车流较均衡、解编作业量不大或地形条件困难、远期又无大发展的中、小型编组站,也可作为其它大中型编组站的过渡图形,可适应日均3200~4700辆左右的解编作业要求。

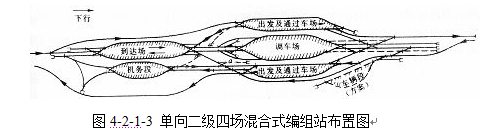

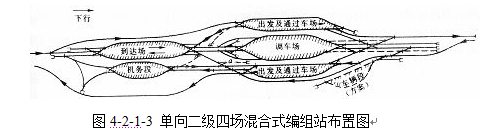

2.简述单向二级四场混合式编组站布置图的布置特点、优缺点和适用范围。

[查看答案与解析]

(1) 设备布置特点

单向二级四场混合式编组站布置图的基本特征是各衔接方向的共用到达场和调车场纵列配置,而上、下行出发场并列设置在调车场的两侧。其布置特点如下:

① 共用到达场与调车场纵列配置,车列解体时不需牵出作业。

② 上、下行通过车场分别设在两个出发场的外侧。通过车场与出发场既可共用列检设备,又可增加线路使用的灵活性,而且也便于利用调车场尾部牵出线进行成组甩挂或坐编作业。

③ 如果没有其它条件限制,机务段一般设在到达场旁反驼峰方向一侧。除顺向无改编中转列车和自编始发列车外,其它大部分本务机车出入段均比较便捷。

④ 车辆段位置与一级三场相同,设在调车场尾部适当地点。

⑤ 在到达场与调车场之间,设有中小能力驼峰,一般实行双推单溜作业方式。调车场尾部设两条牵出线,通常配备2台调机。

(2) 二级四场编组站的优缺点分析

单向混合式二级四场编组站作为单向横列式一级三场编组站的改进图形,其主要优点如下:

① 由于顺反方向改编列车均接入与调车场纵列配置的峰前到达场,减少了到达解体列车的转线作业,消除了一级三场布置图中到达解体列车牵引定数较大时整列牵出的困难。

② 改编列车和调车机车的作业行程均较短,而且列车解体作业时分较短,驼峰作业效率较高,解体能力与纵列式基本相同。

④ 车站站坪长度较纵列式布置图短,可减少工程量,节约用地。

但是,这种图形也存在许多缺点,主要表现在以下两个方面:

① 调车场尾部能力较低

由于调车场与上、下行出发场横向布置,二级四场编组站仍存在单向一级三场横列式编组站图形编、发转线折返走行的缺点,增加了尾部牵出线的负担和车辆走行距离,尾部牵出线的编组能力仍保持横列式编组站的水平。因此,虽然其驼峰能力大,而且还可以用改造调车设备的方式进一步提高解体能力,但会造成调车场头尾能力不协调的缺陷,从而影响全站设备能力的发挥。

② 反向改编列车到达与反向改编列车解体作业的交叉干扰

反驼峰方向到达的改编列车可以从到达场出口咽喉处接入,称之为反接。也可以从到达场入口咽喉处接入,称之为环接。无论是采用反接还是环接,反向改编列车到达都会干扰反向改编列车的解体作业。采用反接时,接车作业干扰推峰解体作业;环接时,接车作业干扰调机由机待线向待解车列的挂机作业,只是干扰的时间和性质不同。这一交叉是各衔接方向共用峰前到达场的单向编组站图形的固有缺点。由于二级四场编组站的能力受尾部编组能力的控制,该交叉不构成能力的限制因素,因此当运量不太大时,为了节省工程投资,反驼峰方向进站线路一般宜采用反接方式。

(3) 适用范围

单向混合式二级四场编组站图形一般适用于解编作业量较大或解编作业量大而地形条件困难的中型编组站。

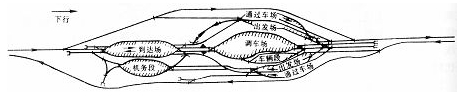

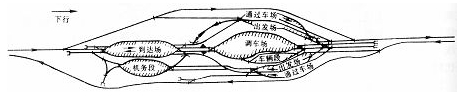

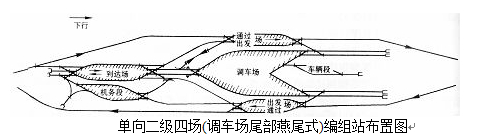

3.为提高单向二级四场编组站尾部编组能力,可以采取哪些加强措施?

[查看答案与解析]

(a) 部分调车场线路直接发车,即采用编发线布置,使部分列车直接从编发线出发,减少编成车列向出发场的转线作业,使尾部能力得到提高。

(b) 调车场尾部设置小能力驼峰。当多组列车、摘挂列车和枢纽小运转列车的编组作业量较大时,为加速这些列车的编组,提高牵出线的作业效率,可在调车场尾部选择与相应线束连接的牵出线设置带迂回线的小能力驼峰。必要时,还可考虑在调车场内设置箭翎线或增设辅助调车场,以提高牵出线的能力。

(c) 将尾部牵出线与出发场间联络线在出发场前面一段设计成下坡,加速转场作业以节省转线时间。

(d) 增加尾部调车机车机台数和牵出线数量。二级四场编组站调车场尾部一般设两条牵出线,配备两台调机。若配备三台调机,其中1台用于替班,因减少整备作业、交接班或取送车而延误的时间,牵出线的能力将有所提高,但调车机车的有效工作时间较短,效率较低。若采用三条牵出线、三台调机同时进行编组作业,尾部编组能力可有较大提高。但因出发场分设在调车场两侧,中间牵出线编成车列的转线与外侧牵出线的编组作业相互干扰,中间牵出线的能力不能充分发挥,故应注意咽喉设计的灵活性。

(e) 出发场后移(如图所示)。将两侧出发场向调车场尾部靠拢布置,尽量缩短编成车列的转线距离,从而减少转线时分,提高尾部能力。但是,这种布置造成出发场部分线路设在曲线上,会增加列车起动阻力,给发车作业带来不便。

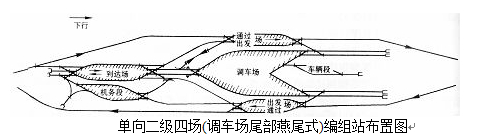

(f)调车场尾部采用“燕尾式”布置(如图所示)。将调车场尾部按线束左右分开,分别与两侧出发场并拢。这样,上、下行可各设两条互不干扰的尾部牵出线,并可缩短牵出线与出发场的距离,减少转线时分,从而提高尾部能力。但这种布置两侧牵出线协作较困难,作业机动性较差,可能会出现忙闲不均现象。当货场及工业企业线在尾部一侧接轨时,会增加另一侧转线的复杂性,而且不利于将来向纵列式发展。

(g) 调车场尾部咽喉区采用对称道岔、线束布置,可使尾部咽喉长度有较大缩短,从而减少车列转线的调车作业时分。其缺点是当调车场头部采用四线束、尾部采用三条牵出线时头尾咽喉布置配合较复杂。

(h) 调车场尾部采用调车集中控制设备。其优点是可保证调车作业安全,提高平面调车效率(压缩钩分、减少作业联系时间、提高调车机车牵引速度和减少岔前折返时间),节省定员,减轻劳动强度,且投资较少,有利于既有站场改造。

以上各项措施,均能不同程度地解决二级四场编组站头尾能力不协调这一矛盾。在实际应用时,应结合具体情况加以分析。随着编组站综合自动化程度的提高和设备的完善,调车场尾部能力可得到进一步提高。

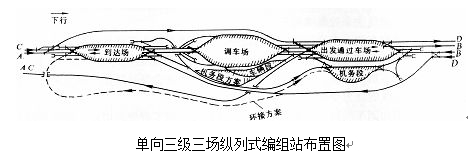

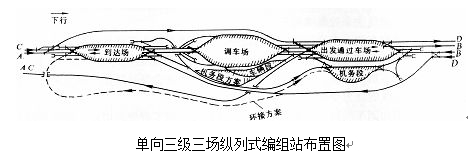

6.简述单向三级三场纵列式编组站布置图的布置特点、优缺点和使用条件。

[查看答案与解析]

单向三级三场纵列式编组站布置图的基本特征是各衔接方向共用的到达场、调车场、出发场依次纵列配置。其设备布置特点如下:

(1)所有衔接方向到达的改编列车均接入一个共用的峰前到达场,全部解编作业集中在共用的调车场上办理,发往各方向的自编始发列车也集中在一个共用的出发场上作业。

(2)通过车场一般设在出发场外侧

无改编中转列车运行顺直,机车出入段便捷;便于车组甩挂作业;可以和出发场的车列共用列检设备,线路布置紧凑,互换性强,可增加线路使用的灵活性。

若无改编中转列车有甩无挂,且机务段位于到达场一侧时,通过车场也可设在到达场外侧。

(3)机务段设在出发场附近反向通过车场的外侧

机务段设在出发场附近反向通过车场的外侧。这样,大多数机车出入段均比较便捷,尤其便于出发列车及时挂机车,以保证列车正点发车。为减少与其它作业干扰,不妨碍驼峰作业,三级三场编组站均设置峰下跨线桥,顺向到达机车可通过峰下机走线入段。反向到达机车则需通过到达场内专用机车走行线方能入段,走行距离较长,有时会对推峰作业造成干扰。 机务段的位置与通过车场、进出站线路布置密切相关。

(4)车辆段布置在调车场旁侧,既可利用空地又不妨碍发展,并且便于利用尾部牵出线进行车辆取送作业。

(5)正线外包,到发进路立交疏解

由于三级三场编组站解编能力较大,为使各部分能力协调一致,并为行车安全创造条件,反驼峰方向改编列车的到发进路一般采用正线外包,立交疏解布置。

三级三场编组站的优缺点

单向三级三场编组站图形由于到、调、发纵向配列,其主要优点如下:

(1) 为各方向到达改编的列车创造了良好的作业条件。顺、反方向改编列车在站内的解体、集结、编组、出发过程都是“流水式”作业。

(2) 改编车辆和调机作业行程短,解编效率高,能力较大。由于减少了车列推峰解体前的转线过程,编成车列转往出发场的调车过程也较短,每一车列的解编时分都有所缩短,且转场作业相互干扰少,调车场尾部根据需要还可以增设牵出线,因此车站的解编能力均比较大。当调车场头部设置中能力驼峰,配备2~3台调机,实行双推单溜作业方式,尾部设2条牵出线,使用2台调机时,解编能力受尾部限制,可承担的日解编作业量约为6500~6700辆,若尾部使用3台调机,则解编能力受头部限制,可承担的日解编作业量约为7200~8000辆。

(3) 站内各种作业交叉干扰较横列式和混合式都少,车站通过能力较大。

(4) 同类车场集中设置且仅设一套调车设备,站内线路运用机动灵活,线路数量、用地面积和车站定员均较双向布置图有较大节省,有利于实现编组站现代化。

单向三级三场编组站布置图的主要缺点如下:

(1) 反向改编列车走行里程较长。这是单向编组站设置峰前到达场布置图的共同缺点,采用反接、反发布置时(以有效长 850 m计),反向改编列车较顺向改编列车要往返多走行相当于到达场中心至出发场中心距离的两倍,约7.2km。但纵列式与横列式和混合式相比,一些车辆转线里程转化成了列车走行里程,当顺驼峰方向改编车流较大,总体上列车(车辆)公里是节省的。

(2) 车站站坪长度较长,约6~8km,地形条件较复杂时往往很难找到这样的场地。

(3) 站内采用跨线桥立体疏解布置,不利于向双向编组站布置图发展。

适用范围

单向三级三场纵列式编组站布置图适用于顺驼峰方向改编车流较强(约占总改编车流的60%以上),解编作业量大(日解编作业量6500~8000辆左右),衔接方向较多,要求车站具有较大的机动灵活性,而且地形条件允许采用6~8km站坪,或近期运量虽然不大,但远期有较大发展的大型编组站。

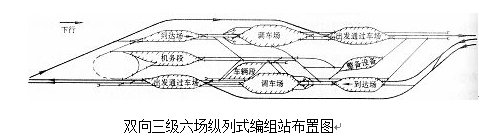

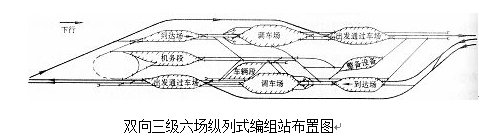

7.简述双向三级六场纵列式编组站布置图的布置特点、优缺点和使用条件。

[查看答案与解析]

(1)布置特点

双向三级六场纵列式编组站布置图的基本特征是上、下行各有一套独立的调车作业系统,驼峰方向相对,车场配置均按到达场、调车场、出发场顺序排列。其设备布置有如下特点:

a.上、下行通过车场分别设置在各该系统出发场的外侧,使出发列车技术作业集中办理,增加线路使用灵活性,便于成组甩挂作业。

b.机务段设在两套调车系统之间。机务段设在两调车场之间,虽与各车场联系方便,但由于调车场线路数目较多,为避免扩大车站横向占地面积,一般不宜采用。机务段通常情况下设在机车折返较多一端的到达场与出发场之间,使本务机出入段总走行距离最短。

c.两套调车系统间设置场间联络线,将到达场、调车场和出发场相互连接起来,以便处理交换车流。

d.车辆段设在两调车系统之间靠近空车方向的调车场尾部,便于车辆扣修及与调车场联系。

(2)双向三级六场编组站图形的优缺点

与单向编组站图形相比,双向三级六场编组站布置图有以下优点:

A.反向改编车流无多余折返走行。除折角车流外,上、下行改编列车在站内的作业均是流水式的,径路顺直,可节省运营费。

B.具有强大的通过能力和改编能力。双向三级六场编组站设有两套完善的调车系统,车场均为纵向排列,进路交叉少,通过能力和改编能力均较大。

C.由于车场多,线路容量大,对调整列车运行、适应运量波动有较大的机动性。

D.当编组站衔接方向较多时,有利于减少进出站线路布置和疏解的复杂性。

双向三级六场编组站的主要缺点如下:

A.两套调车系统交换折角车流的走行距离长,重复作业较多。衔接3个及以上方向的编组站,必然会产生折角车流。

B.占地面积大,工程费用高,车站定员多,管理不方便。站坪全长约8~10km,由于两个调车系统方向相反,要求地形两端高、中间低,使得两系统纵、横断面布置较复杂,排水处理较困难。

C.两系统间相互协作困难。某一线路方向新线建成受分流影响,或其它原因导致车流减少时,易于出现忙闲不均或能力不协调现象。

(3)适用范围

当路网性编组站衔接方向较多,解编作业量较大(其它图形无法承担),且上、下行改编车流较均衡,折角改编车流比重不大,地形条件又不受限制时,可采用三级六场布置图形。