车站各主要车场咽喉区布置得是否合理,不仅对保证车站必要的通过能力和各车场的作业安全、工作效率有极大的影响,而且对全站的站坪长度、铺设的道岔及钢轨数量以及用地面积、土石方数都有直接的关系。

一、咽喉区布置的基本要求

一般情况下,合理的咽喉区布置应符合下列基本要求:

1. 保证必要的平行作业进路;

2. 进路交叉数量应减少到最低限度;

3. 尽量缩短咽喉区长度;

4. 力求各条线路有效长接近相等;

5. 铺设的道岔要少。

总之,咽喉设计要保证安全、满足能力及作业上的需要,符合经济原则和保留进一步发展的可能性。

二、区段站咽喉区设计

车站咽喉区的设计是一项重要而复杂的工作,下面举例说明咽喉区设计的步骤。

1. 选择区段站参考详图

根据选定的区段站布置图和确定的各项设备的数量,选择近似的区段站详图作为设计车站咽喉时的参考

2. 确定咽喉区平行进路的数量

按《站规》规定,咽喉区平行进路的数量应保证不少于必要的平行作业数目。图3-3-4-1为两个方向的双线铁路横列式区段站布置图,A端咽喉区有5条平行进路,B端咽喉区有4条平行进路,A端最多可保证5项平行作业,B端可以保证4项平行作业。

3. 确定线路间距

首先根据各种列车的数量合理地确定到发线固定使用方案,设置到发线的单进路或双进路,确定通行超限货物列车的线路,再进一步根据相邻线路间办理作业的性质, 设置在相邻线路间有关设备的计算宽度、线路中心线至主要建筑物(设备)的距离、车站线间距离等规定,定出线路间距。

4. 到发场线路分组

到发场内线路分组可以保证必要的平行作业,调整线路的有效长。此外,分组所形成的隔开进路,有利于保证作业的安全。

⑴作用:

①保证必要的平行作业

②调整线路的有效长

③增加平行作业线

④形成隔开进路,有利于保证作业的安全

⑤与渡线配合,解决部分交叉

⑵要求:

①每组不少于2条

②分组必须与相应渡线配合,成排铺设

5. 合理布置道岔和渡线:通、活、紧、省

⑴按作业要求设置一定数量的平行进路,保证必要的作业畅通

⑵设置必要的渡线和道岔,增加平行作业,增加咽喉的机动性

如:保证上行到发场能反方向接发列车;

上(下)行到发场部分线路接发列车时,其余线路可以进行转线调车作业;调车场能直接向区间发车;

旅客列车到发线与牵出线有直接通路。

⑶布置紧凑

⑷避免不必要道岔、渡线、线路分组,减少l铺

6. 计算咽喉区的长度和到发线的有效长

⑴计算方法当咽喉区道岔和渡线的布置确定之后,在计算咽喉区和到发线的有效长时, 应首先确定道岔辙叉号数(12号或9号)、线路间距、相邻道岔中心的距离以及信号机和警冲标的位置等等,并将这些数据填写在详图上。 然后从咽喉区最外道岔的基本轨接头向内分别推算出A、B两端各线路咽喉区的长度。计算的结果填入车站咽喉长度及到发线有效长的计算表中。

⑵调整

①线路分组

②变更线路连接

③移动渡线

三、编组站到达场咽喉区设计

凡是二级式编组站或三级式编组站都设有峰前到达场。到达场咽喉区设计要根据车场衔接方向数、各方向行车量、反驼蜂方向到达改编列车的接车方式、机务段和通过车场的位置、驼峰作业采用双推单溜还是双推双溜、是否设置峰下跨线桥等条件确定,着重解决线路的合理分组、两端咽喉区的平行进路、机走线的数目及位置、调机停留线的布置等问题。

1. 办理的作业及平行进路

(1) 到达场入口咽喉区

办理的作业一般有三项,共计3~6条进路。

1)衔接各方向到解列车接车

1~3条进路(2顺向,1反向环接)

2)向部分线路上停留的待解车列连挂调车

1~2条进路

3)反驼峰方向到达列车的本务机车入段

1条进路

一般二级式和三级式编组站作业量较大,这三项作业需要平行进行。编组站衔接方向多,势必造成咽喉及进站线路疏解布置复杂,对运营和基建投资不利。但是,如将引入线路分散接轨,将造成接轨站与编组站间通过能力紧张以及折角车流迂回走行距离长等问题。一般情况下。直接引入编组站的线路,顺反两方向加起来最好不要超过四个。这样,到达场进口咽喉的接车进路最少为一个,最多也只有三个(两个顺向,一个反向环接)。向待解车列连挂调机进路1~2 条,反向列车本务机车入段进路1条,共计需要3~6条进路。

(2) 到达场出口咽喉区

办理的作业主要有三项,共计3~4条进路。

1)推送车列上峰解体和调机返回

2~3条(双推,1条调机返回线)

2)反驼峰方向列车到达

1条

3)顺、反向到达列车本务机车入段

设置峰下跨线桥

推送解体进路,一般要两条,以充分发挥驼峰作业效率,保证至少具备双推单溜作业条件。为使调机返回不影响推峰作业,可再单设一条调机返回线。反方向接车进路不宜多设,一般以一条为宜,以免过多地干扰推峰解体作业。为使顺驼峰方向本务机入段能与其它作业平行进行,应设置峰下跨线桥。

2. 线路分组

为保证上述主要作业能同时进行,不仅要求咽喉布置要有必要的平行进路,而且还必须将该车场的线路相应地划分为若干线束,以与咽喉的进路相适应。通常车场线路划分的组数应多于或至少等于咽喉平行进路的数目。这样,才能保证咽喉区的平行作业能够实现,并且具有较大的灵活性。

线路分组的多少与编组站图形以及到达场衔接线路数等有关。

到达场线路的固定使用应与进站线路及推峰作业相配合,以避免不必要的进路交叉。如三级三场峰前到达场,无改编列车的通过线应设在到达场的最外侧,邻靠顺向无改编列车到发线内侧布置顺向改编列车接车线2~3组,邻靠反向无改编列车到发线内侧布置反向改编列车接车线。

机车走行线的位置视其用途而定。

调机走行线以设在两组顺向接车线之间较好。如作业繁忙或采用双推双溜作业时,应考虑设两条调机走行线,一条设在顺向接车线之间,另一条设在顺、反向接车线之间。 反驼峰方向改编列车本务机车走行线的布置应视机务段位置而定。当机务段与出发场并列时,为了机车入段与反向列车接车能同时进行,机车走行线应设在顺、反接车线之间(此时应与调机走行线的设置统筹考虑)。若机务段与到达场并列,则在进口咽喉端设机待线,由机务段另一端入段,车场内可不必单设本务机车走行线。若反驼峰方向改编列车采用环接方案,则由出口咽喉直接入段,到达场内也不必另设本务机车走行线。

以三级三场为例,到达场的线路按照用途应分为以下几组:顺驼峰方向接车线2~3 组;反驼峰方向改编列车接车线 1 组;调机走行线1~2条;本务机入段线0~1条。如果无改编中转列车也在这里办理作业,尚需设通过线1~2条。

3. 设计举例

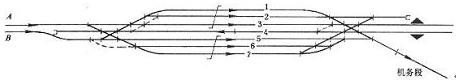

图4-3-3-1(a)为双向编组站衔接两个顺向接车方向的到达场咽喉布置图。共设有7条线路,其中l~3道和5~7道为 A 、B 方向改编列车接车线,4道为调机走行线。在进口端共有三个平行作业。 A 、 B 方向接车和调机折返可同时进行。如铺设渡线(如图虚线所示),则1~2 或6~7道接车,调机仍可去3 、5道连挂。在出口端,最大也可进行三项作业,即一条推送线车列推峰解体,另一条推送线调机返回,同时到达列车机车入段。机待线是为l~3道机车入段,利用空档先穿越一条推送线至机车走行线,然后再横切另一条推送线入段,即利用闸式线路疏解进路交叉。虚线所示渡线是为5~7 道车辆推峰,左侧推送线调机折返之用。

图4-3-3-1 ( a ) 衔接两个方向的到达场咽喉布置图

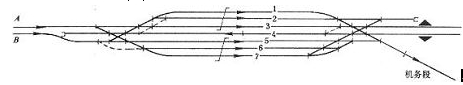

图4-3-3-1 ( b ) 衔接两个方向的到达场咽喉布置图

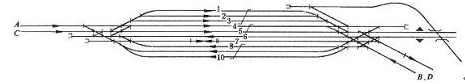

图4-3-3-1( c ) 三级三场到达场咽喉布置图(机务段在出发场旁)

图4-3-3-1( d ) 三级三场到达场咽喉布置图(机务段在调查场旁)

图4-3-3-1 ( b )为单向二级四场编组站到达场咽喉布置图。机务段和到达场并列,无峰下跨线桥。该图衔接四个方向, A 、 C 顺接, B 、 D 在前方站合并进路后反接。到达场共设 9 条线路, 6 道为机车走行线。该图进口咽喉端最大可保持 A 、 C 方向同时接车, B 、 D 方向本务机入段和向部分线路上待解车列连挂机车等四项平行作业。出口咽喉端可办理车列推峰解体、本务机入段(或调机返回)和 B 、 D 方向接车等三项作业。为了缩短咽喉长度,大量采用交叉渡线和复式交分道岔效果较好。

图4-3-3-1 ( c )、( d )为单向三级三场编组站到达场咽喉布置图。( c )图机务段设在共用出发场旁,因而到达场需设 BD 方向列车机车折返线(和车列到发线兼用)。顺向机车利用峰下跨线桥入段。该图进、出口都可保持四项平行作业,咽喉布置机动灵活。

( d )图为采用环接、双推双溜的到达场布置图。机务段设在调车场旁。由于采用环接,到达场内不设本务机走行线。为了最大限度地发挥驼峰作业能力,场内设有专用调机折返线。咽喉布置灵活,能满足多种平行作业组合需要。

四、出发场咽喉设计

单向或双向三级式和大部分二级式编组站都设有出发场。与调车场并列的二级式出发场,其咽喉区布置和一级三场的到发场类似,这里重点分析三级式出发场的咽喉结构。 三级式出发场分为两种。一是双向编组站的出发场,它仅供一个方向(上行或下行)使用,作业单纯,咽喉布置简单。二是单向编组站双方向共用的出发场,其两端咽喉区作业繁多,结构也较复杂,而它的布置形式又和机务段、通过车场的位置、车场的使用方式、调车场尾部牵出线数目、机车走行线的数量及分布等因素有关。

1. 办理的作业及平行进路

(1) 出发场进口咽喉区

•至于接发车进路,考虑到出发场进口咽喉是三级式编组站作业最繁忙、能力最薄弱的区域之一,所以不宜多设。一般是顺向无改编中转列车接车进路1条,反向发车进路1~2条。这样,出发场进口咽喉共需要作业进路6~9条。

1)顺向无改编中转列车接车; 1条

2)在各牵出线上办理的调车作业;

调车场与出发场间牵出线数目应视图形而定。三级三场牵出线通常不应少于三条,一般以四条为限。双向编组站,可设两条牵出线。

3)反向自编列车及无改编中转列车发车;1~2条

4)顺、反两方向本务机出入段。

机车出入段的径路要视机务段的位置而定。如机务段与到达场或调车场并列,则顺、反两方向的机车出入段应有两条进路。顺向机车出入段利用峰下跨线桥绕调车场顺向左侧至出发场。反向机车走行线布置在调车场顺向右侧。若机务段与出发场并列,反向机车由机待线转至出发场挂机,顺向机车出入应有两条通路,一条穿越出发场,另一条设在出口咽喉。这样布置,可以分散机车出入段与反向无改编中转列车接发的交叉。

(2) 出发场出口咽喉区

出发场出口咽喉办理的作业主要有以下四项;

2、出发场出口咽喉区

1)顺向发车进路由衔接线路方向数而定,一般设 1~2 条。有反向列车环发时需再增设1条。接车进路通常为1条。

2)调车机车转线一般利用咽喉处进行,不另设专用机待线。

3)反驼峰方向无改编中转列车到达;通常为一条;

4)顺向本务机车出入段有两条通路。一条是机车走行线设在顺、反向发车线之间,由机待线连通顺向发车每一条线路。另一条进路是由机务段在出口处直接连通机待线,起到分散进路交叉和机动灵活的作用。

若无改编中转列车有甩挂作业时,尚需设置单独的牵出线。

2. 线路分组

为保证主要作业能同时办理,出发场线路一般分为:

(1) 顺向无改编中转列车到发线l组;

(2) 顺向改编列车发车线1~2组;

(3) 本务机车走行线1条;

(4) 反向自编列车发车线1~2组;

(5) 反向无改编中转列车到发线1组。

各组线路在车场内的安排应与区间正线及场间连接线位置相适应,以减少作业进路的交叉干扰。

3. 设计举例

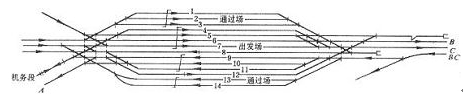

图4-3-3-2 ( a )为双向编组站具有两个发车方向的出发场咽喉布置图。共设有10条线路,其中l~3道为顺向无改编中转列车到发线,4~7 、8~10道为自编列车发车线。

图4-3-3-2( a )衔接两个方向的出发场咽喉布置图

进口咽喉可以保证无改编中转列车到达与三条牵出线调车转线等四项作业同时进行。出口咽喉能够满足无改编中转列车部分车组甩挂、顺向发车、调机转线和连挂本务机车等作业的需要。

图4-3-3-2( b )为单向编组站具有两个顺向一个反向发车进路的出发场咽喉布置图。共设有14条线路,其中1~3道和13~14道为顺、反两方向无改编中转列车到发线,4~7 道为顺向自编列车发车线,9~11道为反向自编列车发车线,8道、12道为机车走行线。

图4-3-3-2 ( b ) 衔接三个方向的出发场咽喉布置图

进口咽喉可以保证在三条牵出线作业的情况下顺向无改编列车接车、顺向本务机入段和反向列车发车等六项平行作业。出口咽喉在 B 、 C 两方向接发车的同时,还可以进行顺向无改编中转列车部分车组甩挂、本务机出段或调车机车转线等作业。咽喉布置能够满足作业需要。

五、到发场咽喉区设计

1. 顺向到发场(一级三场)

(1) 办理的作业及平行进路

在进口咽喉区办理的作业主要有以下三项:

① 顺驼峰方向列车接车;

② 到达解体列车向驼峰牵出转线;

③ 顺向列车本务机车出入段。

在出口咽喉区办理的作业主要有以下三项:

① 向各个衔接方向发车;

② 自编出发列车由尾部调机牵出转线;

③ 顺向到发列车本务机出入段。

(2) 线路分组

为保证上述作业能尽量同时办理,到发场线路一般分为三组:

① 顺向无改编中转列车到发线 1 组;

② 顺向改编列车到发线 1 组;

③ 机车走行线 1 条。

线路的排列可按无改编中转列车到发线设计在最外侧,改编列车接车线靠近调车场,机车走行线设在两类线路中间。这样布置虽存在着顺向改编列车的到达与机车出入段走行的交叉,但避免了机车出入段与驼峰调机牵出解体顺向改编列车的交叉,两种交叉相比,此设计干扰较少。

(3) 设计举例

图4-3-3-3 为一级三场编组站顺向到发场的咽喉布置图。共设有7条线路,其中1~2道为顺向无改编中转列车到发线,4~7道为顺向改编列车到发线,3道为机走线。该咽喉平面布置充分利用了道岔转角,结构紧凑,作业方便,进路灵活。

图4-3-3-3 一级三场编组站顺向到发场咽喉布置图

2. 反向到发场(一级三场)

(1) 办理的作业及平行进路

在进口咽喉区办理的只有该场各衔接线路方向接车和编成车列由牵出线转线两项作业。

在出口咽喉区办理的主要作业有以下三项:

① 向各衔接方向发车;

② 到达解体列车向驼峰牵出转线;

③ 反向列车本务机出入段。

由于一级三场是小型编组站,衔接线路方向不多,机车出入段也不太频繁,因此在进口咽喉一般有 2~3 条作业进路,在出口咽喉有 3~5 条作业进路即可。

(2) 线路分组

为保证上述作业能尽可能同时办理,到发线路一般分为三组:

① 反向无改编中转列车到发线 l 组;

② 反向改编列车接车线 1 组;

③ 反向自编列车发车线 1 组。

线路的排列为无改编中转列车到发线设在最外侧,改编列车接车线靠近调车场,中间布置自编列车发车线。这样布置使两端咽喉负荷较均衡。实际作业中可结合线路固定使用,随列车到发和车站作业情况灵活使用。

(3) 设计举例

图4-3-3-4 为一级三场编组站反向到发场咽喉布置图,共设有8条线路,其中1~3道为无改编中转列车到发线,4~5道为自编始发列车发车线,6~8道为到达改编列车接车线。每条线路都连通各个方向和两端牵出线,布置灵活,作业方便,能够满足作业需要。

图4-3-3-4 一级三场编组站反向到发场咽喉布置图

六、调车场尾部咽喉区设计

1. 不设顺向编发线的调车场尾部

(1) 办理的作业及平行进路

不设顺向编发线的调车场尾部咽喉区一般办理两项主要作业:

① 按编组计划编组列车;

② 将编成车列转线至出发场。

此外,还承担向车辆段、货场等处取送车辆的作业,但业务量不大,不需单独设置平行进路,对调车场尾部布置影响很小。

编组列车和牵出转线需要的平行进路数量应与设置在尾部的牵出线数(三级式编组站为调车场与出发场之间的联线)相适应。而牵出线数量应根据改编量的大小和尾部调机数量而定,通常为 2~4 条。

(2) 线路分组和咽喉布置原则

为便于两台或两台以上调机同时作业,调车场线路应分为若干线束,使调车场尾部牵出线与其中的 2~3 个线束相连通。每束线路一般为 6~8 条。

咽喉布置一般应满足以下要求:

① 每条牵出线连接的调车线及负担的作业量应力求均衡;

② 从整个尾部咽喉区布置来看,采用对称式梭型车场和单式对称道岔有利于缩短咽喉区长度和调机作业行程;

③ 为增加作业的机动性和灵活性,各线束连接时应保证各牵出线上的调机有直接去相邻线束作业的进路条件,并有部分地与相邻牵出线调机平行作业的可能性。

(3) 设计举例

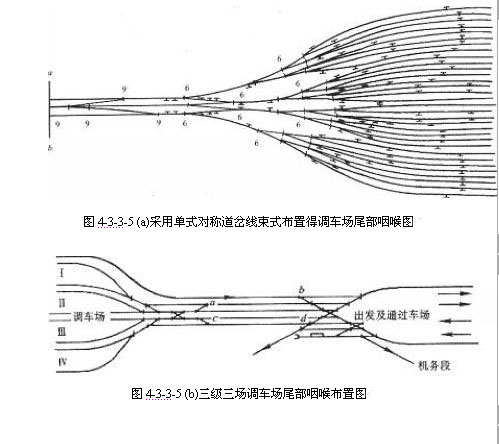

图4-3-3-5 ( a )为采用单式对称道岔线束式布置的调车场尾部咽喉。当调车线为24~32条时,与单开道岔布置比较,一般约缩短咽喉长度100~ 120 m ,可提高调车场尾部编组能力。

图4-3-3-5 ( b )为单向三级三场编组站调车场尾部咽喉布置图。它可以保证四台调机同时进行作业。如只配备三台调机,则可在任何三个线束进行作业。调车场尾部最后一副道岔至出发场进口咽喉第一副道岔之间(即 ab 或 cd 间)应留出 200~ 300 m 的距离,以保证编组直达、直通及区段列车时不致影响出发场线路的发车作业。如果将来调车场需增延线路有效长,则应在设计时另外预留。

2. 设有顺向编发线的调车场尾部

(1) 办理的作业及平行进路

设有顺向编发线的调车场,其顺向自编列车在编发线上完成集结、编组、技检、发车作业。反向自编列车仍需设出发场,由尾部调机牵出转线后,再办理发车作业。该调车场尾部咽喉区主要办理以下四项作业:

① 按编组计划编组列车;

② 将反向自编列车牵出转线至出发场;

③ 本务机去编发线连挂车列;

④ 顺向自编列车发车。

此外.还承担向车辆段、货场等处取送车辆的作业,但业务量不大,对调车场尾部布置影响很小。平行进路一般为3~5条。

(2) 线路分组和咽喉布置

(1)编发线一般1-2个去向;

(2)尾部牵出线一般设 2 条;

(3)本务机车走行线设一条,紧靠编发线;

调车场尾部作业进路通常是 3 -5 条。

(3) 设计举例

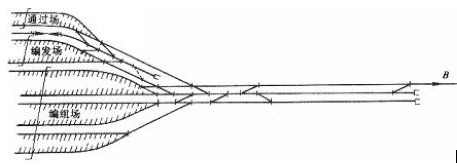

图4-3-3-6 为具有编发线的调车场尾部咽喉布置图。尾部衔接一个方向,可保证发车和调车两项平行作业。图中发车线与牵出线平行走行了一段距离。当作业繁忙时,发车线与牵出线可以互换作业,能增加线路运用的机动性。

图4-3-3-6 编发场尾部咽喉布置图